财经观察|起购金额提高至1200元!多家银行积存金门槛有变,是何原因?

10月以来,国际黄金价格接连突破历史高点,近期国内多家银行相继上调了黄金积存金业务的起购门槛。

最高来到1200元

近日,多家银行已将积存金业务的最低投资金额提高至950元至1200元不等,较年初普遍上涨了300元至550元。

具体看来,平安银行自10月24日起将定投计划的起投金额由900元提高至1100元。

来源:平安银行网站

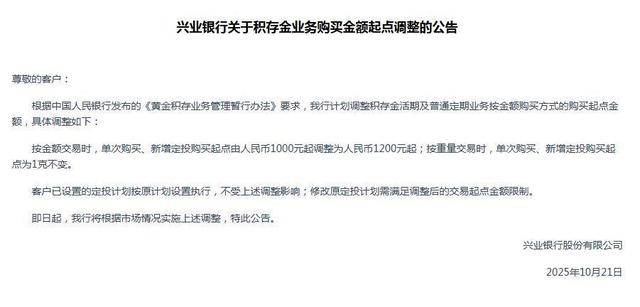

兴业银行同样公告称,计划调整积存金活期及普通定期业务按金额购买方式的购买起点金额。即日起,按金额交易时,客户单次购买、新增定投购买起点由1000元起调整为1200元起;按重量交易时,单次购买、新增定投购买起点为1克不变。

来源:兴业银行官网

展开全文

这是兴业银行近一个月内第二次调整积存金业务。9月22日,该行公告显示,按金额交易时,客户单次购买、新增定投购买起点由900元起调整为1000元起;按重量交易时,单次购买、新增定投购买起点为1克不变。

中国银行自10月15日起将积存金产品的最小购买金额由850元上调至950元,这是该行今年以来第四次调整该门槛。此前,该行分别在2月和4月进行过三次上调,将起购金额从650元逐步提高至850元。

工商银行在10月13日进行调整,将其“如意金积存”业务的最低投资额由850元上调至1000元。该行表示,已设置成功的定期积存计划不受影响,但若计划到期后自动展期,需满足新的金额要求。

为何上调积存金起存点?

对于调整起存点的原因,多家银行在公告中都提到,“根据中国人民银行印发的《黄金积存业务管理暂行办法》(下称办法)”。

据办法,黄金积存,是指金融机构按照与客户的约定,为客户开立黄金账户,记录客户在一定时期内存入一定重量黄金的负债类业务。黄金积存产品最小业务单位为1克。

办法还指出,银行业存款类金融机构在对黄金积存产品进行定价时,可参考上海黄金交易所价格或市场上其他公允价格确定。上海黄金交易所网站数据显示,10月17日,Au99.99最高触及1002.99元/克。

来源:上海黄金交易所

上海金融与发展实验室副主任、招联首席研究员董希淼对中新经纬分析称,部分银行调整个人黄金业务起点金额,主要是因为近期黄金价格上涨较快。个人黄金积存业务的定期投资,一般以1克黄金为最低买入单位。在黄金价格较快上涨的情况下,相关银行对起点金额进行调整,以适应黄金市场价格变化,同时这也是对投资者进行风险提示。

为何各银行积存金的起存点不同?南开大学金融学教授田利辉对中新经纬表示,这是各机构风险策略与市场定位差异所致。

中国外汇投资研究院研究总监李钢在接受中新经纬采访时表示,积存金业务本质上是“黄金定投”,涉及银行的产品设计、库存管理与金交所报价联动,不同银行根据自身的运营成本、客户群体购买力及黄金定价体系,会设定不同的最低起点。

分析称中长期趋势或未改

近期,现货黄金屡次突破关键关口,一度触及4381.484美元/盎司,创下新高。但10月21日,国际金价突然上演“大跳水”。Wind数据显示,截至10月22日17时22分,现货黄金报4068.170美元/盎司,日内跌1.37%,此前一度触及4002.890美元;COMEX黄金期货价格报4105.0美元/盎司,当日跌0.10%。年初至今,现货黄金价格涨幅达到55.03%,COMEX黄金期货价格涨幅达到55.53%。

国内足金饰品价格方面,记者22日在各品牌官网看到,周生生足金饰品价格达到1238元/克;老庙足金饰品价格为1229元/克;周大福足金(饰品、工艺品类)价格为1235元/克。

A股黄金珠宝板块方面,Wind数据显示,22日截至收盘,曼卡龙跌超7%,西部黄金、湖南黄金跌超4%,四川黄金、招金黄金分别下跌3.94%、3.91%。

谈及金价近期的大幅震荡,川财证券首席经济学家陈雳22日对央广财经记者表示,震荡是长期支撑与短期获利了结的碰撞:全球央行(尤其中国)持续购金、美联储降息预期提供支撑,但黄金年初至今的涨幅引发部分资金止盈,叠加美国经济数据延迟发布、放大分歧。

“对于下一步走势,短期大概率进入高位震荡,多头情绪减弱但未退潮,以区间波动为主。”陈雳分析,金价中长期上涨趋势未改,地缘风险、宽松预期、央行购金逻辑仍在,但需警惕ETF减仓等短期回调信号。

东方金诚研究发展部副总监瞿瑞认为,近日黄金市场的极端行情主要源于黄金多头市场拥挤度已经过高,自9月金价持续上涨后,获利盘积累丰厚,多头获利了结离场。这也表明短期内金价波动会成为常态,支撑金价长期上行的核心因素(如全球不确定性、实际利率下行趋势等)未发生根本改变,但由于当前多头市场拥挤度已处于较高水平,加之市场参与者对美国关税政策、美元指数大幅波动、地缘政治突变、美联储货币政策(降息节奏与幅度等)与预期的差异等突发信息高度敏感,任何相关消息都会影响市场情绪,加大金价的波动。

半岛新闻综合整理,素材来源:上海证券报、界面新闻、公开信息、中新经纬、央广网等

评论